Oral Surgery&Implant口腔外科・インプラント外来

口腔外科

当院の口腔外科について

当院では、口腔内の外傷や顎関節症、親知らずの抜歯、口腔腫瘍の診断・治療など、幅広い口腔外科疾患に対応しています。より専門的で高度な治療が必要な患者さまに対しては、科学大学口腔外科や国立国際医療研究センター病院歯科口腔外科と連携し、適切かつ迅速な紹介体制を整えています。

これにより、患者さまが安心して治療を受けられる環境づくりを心がけており、地域の医療機関とも密に連携しながら、一人ひとりに最適な医療サービスを提供しています。最新の医療技術や設備を活用し、痛みの少ない治療や術後のケアにも十分配慮していますので、口腔外科に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

親知らずについて

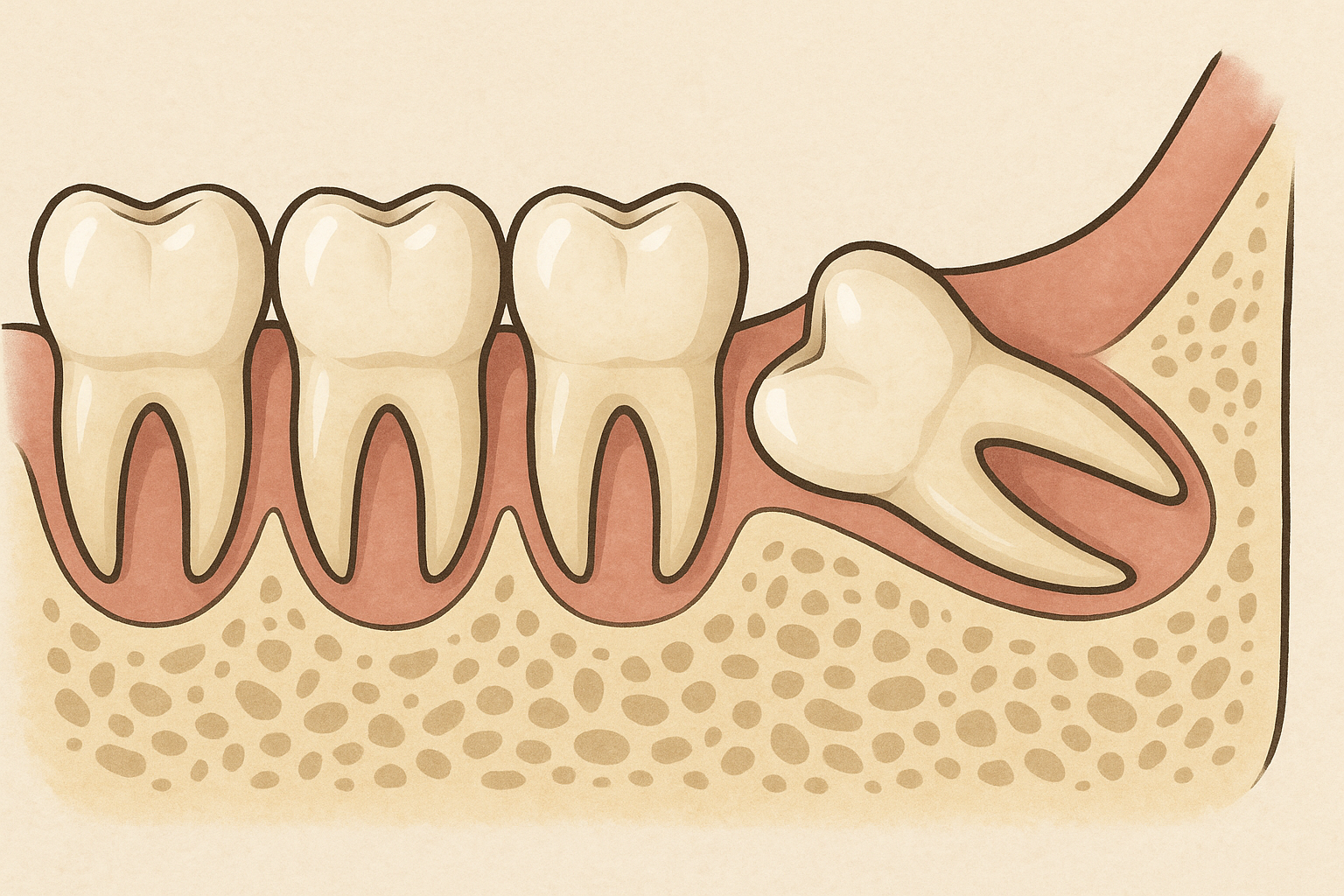

親知らずは、正式には「第三大臼歯(だいきゅうし)」と呼ばれ、奥歯の一番奥に生える永久歯です。通常、17歳〜25歳ごろに生えてくるため、親が知らないうちに生えてくる歯という意味で「親知らず」と呼ばれています。

人によっては4本すべてが生えてくる場合もあれば、1本も生えてこないこともあります。また、生える方向やスペースの関係で、まっすぐ正常に生えてこないことも多くあります。

抜歯した方が良い親知らず

以下のようなケースでは、抜歯が推奨されることが多いです

- 横向きや斜めに生えていて、隣の歯を圧迫している

- 一部だけ歯ぐきから顔を出しており、汚れがたまりやすくむし歯や歯周病の原因になっている

- 腫れや痛みを繰り返している

- 噛み合わせに悪影響を与えている

抜歯の必要のない親知らず

一方で、以下のような場合は抜歯の必要がないこともあります

- まっすぐ正常に生えていて、上下の歯がしっかり噛み合っている

- むし歯や歯周病などのトラブルがない

- 将来的に移植用などの目的で利用する可能性がある

親知らずの抜歯方法について

親知らずの抜歯は、その位置や生え方によって方法や所要時間が異なります。

通常の抜歯(まっすぐ生えている場合)

比較的まっすぐ生えている親知らずであれば、通常の歯の抜歯と同じような手順で行えます。

局所麻酔をして、歯をゆっくり動かしながら抜いていきます。処置時間はおおよそ10〜20分程度です。

難症例の抜歯(横向き・埋まっている場合)

親知らずが骨や歯ぐきに埋まっている場合や、横向きに生えている場合は「外科的抜歯」が必要になります。

歯ぐきを切開し、必要に応じて骨を削ったり歯を分割したりして抜歯します。処置時間は30分〜1時間程度かかることもあります。

口腔粘膜疾患について

お口の中の粘膜(ほほの内側、舌、歯ぐきなど)にも、さまざまな病気が生じることがあります。これらは「口腔粘膜疾患」と呼ばれ、自覚症状が少ないものから、痛みや違和感を伴うものまでさまざまです。代表的な疾患には以下のようなものがあります。

代表的な疾患

粘膜扁平苔癬

白っぽいレース状の模様が粘膜にあらわれる慢性の炎症性疾患です。痛みが出る場合もあり、まれにがん化する可能性があるため、定期的な経過観察が重要です。

白板症

粘膜に白い板のような病変が現れる疾患で、こすっても取れないのが特徴です。前がん病変の一つとされ、定期的な診察や検査が必要です。

粘液嚢胞

唾液腺の出口が詰まることで生じる、ぷくっと膨らんだ水ぶくれのような病変です。下唇や舌の裏などによく見られます。自然に消えることもありますが、再発を繰り返す場合には切除が検討されます。

処置について

多くの場合、まずは経過観察を行い、病変の変化を定期的にチェックします。必要に応じて、より詳しい検査や治療ができる口腔外科などの専門医療機関をご紹介いたします。違和感が続く、色や形の変化がある場合は、早めにご相談ください。

外傷について

転倒や衝突などによって、口の中の粘膜や歯に外傷を受けることがあります。粘膜に裂けた傷ができた場合には、必要に応じて縫合処置を行い、傷の治りを助けます。また、歯がぐらついたり位置がずれたりした場合には、「残間固定(ざんかんこてい)」と呼ばれる方法で隣の歯と一時的に固定し、歯の安定を図ります。口腔内の外傷は見た目では分かりにくい深い損傷があることもあるため、できるだけ早く歯科を受診することが大切です。

腫瘍について

口腔内にも「腫瘍(しゅよう)」が発生することがあります。腫瘍には、良性腫瘍と悪性腫瘍(口腔がん)があります。

良性腫瘍は、比較的ゆっくりと成長し、周囲の組織へ広がることは少なく、転移もしません。代表的なものとしては、線維腫や乳頭腫などがあり、多くの場合は外科的に切除することで完治します。

一方で、悪性腫瘍である口腔がんは、舌や歯ぐき、頬の内側、口底などに発生し、進行すると周囲の組織に浸潤・転移するおそれがあります。早期発見・早期治療が非常に重要であり、気になるしこりや治りにくい口内炎、出血などがある場合は、早めの受診がすすめられます。

腫瘍が疑われる場合には、組織検査(生検)などを行い、確定診断のうえで適切な治療方針を立てます。必要に応じて、専門の医療機関と連携しながら治療を進めていきます。

インプラント外来

当院のインプラント

~3つの特徴~

皆様がインプラント治療を受けられてから10年、20年と安心して使用していただけるよう努めてまいります。

※インプラント治療は保険適用外となります。

①一流ブランドのインプラントを使用

歯科医師の知識・技術はもちろん大切ですが、人体に使用するものですので信頼できるインプラントであることも重要です。ストローマンを採用する理由は、

1.インプラント周囲炎になる確率が低い

2.徹底した学術主義

3.世界No.1シェアなので引っ越しをされても安心

②大学レベルの確かな診断と技術の提供

インプラント手術及び診断は東京医科歯科大学インプラント科のドクターが担当しております。骨量が不足していると理想的な位置に埋め込めなかったり、インプラント治療自体ができないこともあります。十分な骨量が認められなかった場合は骨造成(GBR・サイナスリフトなど)を併用して行います。

他院で難しいと言われた場合など、お困りの方は是非一度ご相談ください。

③患者さまに安心のアフターケアと保証

長くインプラントを使っていただくためには、メインテナンスが非常に大切です。少なくとも年に3回のメインテナンスを推奨しています。その際にプラークの付着状況、咬み合わせなど確認させていただきます。また、メインテナンスを受けていただいている方にしっかりとした保証期間を設けております。詳しくは担当歯科医師までお問い合わせください。

インプラント治療の料金表

※表示価格は全て税込みです。

料金

| CT撮影・診断料 (waxup・データ・ステント作製などを含む) |

¥33,000 |

|---|---|

| 手術準備費 | ¥22,000 |

| インプラント埋入手術(1歯あたり) | ¥220,000 |

| 被せ物・アバットメント(1歯あたり) | ¥198,000 |

オプション

| 2次手術(1歯あたり) | ¥11,000 |

|---|---|

| プロビジョナル(1歯あたり) | ¥11,000 |

| サイナスリフト | ¥275,000 |

| ソケットリフト | ¥66,000 |

| GBR(骨造形) | ¥110,000 |

| 人工骨 | ¥27,500 |

| 人工粘膜 | ¥33,000 |

| 静脈内鎮静法(1時間以内) | ¥88,000 |

| 静脈内鎮静法(1時間以上) | ¥110,000 |

※お見積りはCT撮影の後インプラント専任の歯科医師が診断し、担当歯科医師と相談の上作成させていただいております。その後、患者様にお見積りとともに治療計画のご説明をさせていただきます。治療計画と費用に十分な理解と同意を得られた後に手術の申し込みをしていただいております。

一般的なインプラント治療のこと、治療費の概算などCT撮影しなくてもお話しできることもあると思います。遠慮なくお問い合わせください。

インプラント治療の流れ

術前の診査・診断

CT撮影を行い3次元的に骨量や埋入位置の診査を行います。当院ではインプラント専任の歯科医師が診断を行います。理想的な被せ物の形とインプラントの埋入位置をCTデータと歯列データとのデジタルマッチング(重ね合わせ)することで術後の仕上がりも想定できます。

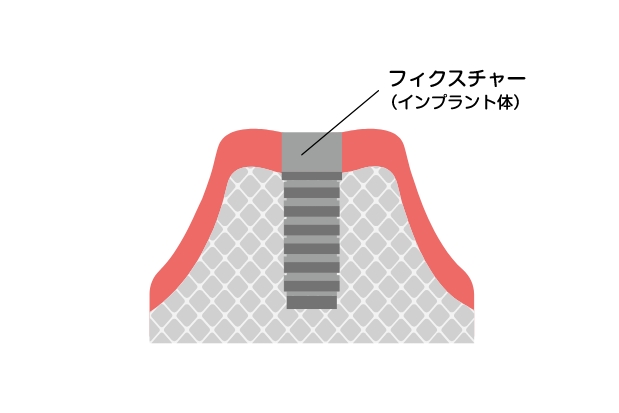

一次手術

当院の一次手術はインプラント専任の歯科医師が全て担当します。局所麻酔下で術前の診査・診断で決定した位置にインプラントを埋め込みます。骨量が不足している場合などはこの時にGBRやサイナスリフトなどを併用することもあります。

※外科処置が苦手!という方には静脈内鎮静法もご利用いただけます。

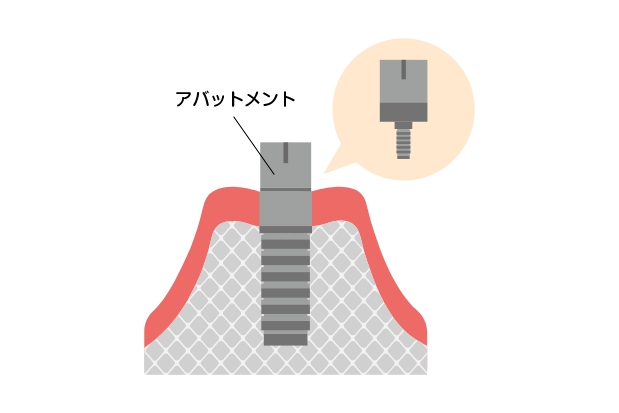

二次手術・型採り・仮歯装着

一次手術から3〜6ヶ月後(骨造成の有無により異なります)に行います。インプラントを埋入した付近の歯肉を局所麻酔下で切開し、アバットメントをつける準備をします。歯肉が落ち着いたら型を採りプロビジョナル(仮歯)を装着します。この際に咬み合わせや清掃状態を確認し、問題なければ最終的な被せ物の準備をします。

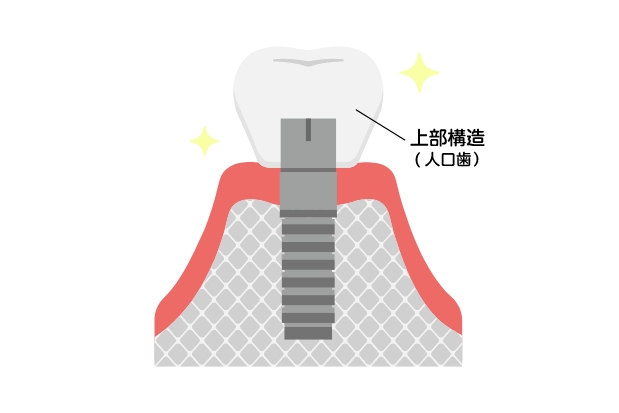

最終補綴物装着

いよいよセラミックなどの最終補綴物を装着して仕上げです。

この後はメインテナンスへと移行します。

静脈内鎮静法

- インプラント治療を歯科麻酔科医と連携して行います。

- 当院(クレスト歯科クリニック戸越)にて静脈内鎮静法を受けられます。

治療概要

- 静脈内鎮静法は点滴から麻酔薬を入れ、歯科治療時の恐怖感をなくしたり治療器具による嘔吐反射などを防止する方法です。

- 鎮静中は血圧や脈拍、体の酸素濃度を測定することで全身の状態を管理し、安全に治療を受けていただくことができます。

- うとうと眠っているような状態が維持され、大半の方は治療中の記憶がほとんどありません。

- この方法は全身麻酔ではありません。

診療当日の流れ

1.来院・麻酔科医による問診 → 2.点滴ルートの確保 → 3.モニター装着 → 4.鎮静開始 → 5.治療開始 → 6.鎮静終了

ご不明な点がございましたら担当歯科医師までご相談ください